domingo, agosto 14, 2005 :::

Fuente: Le Matin (Marruecos)

Fecha: 10-8-05

Autor: Khadija Alaoui

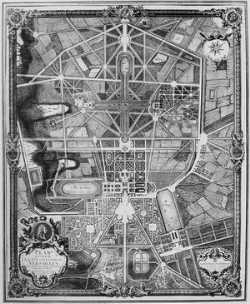

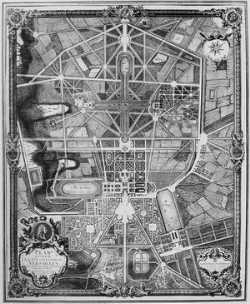

Les Jardins du monde : Versailles, le parc inspiré par le roi-soleil

Dessinés par André Le Nôtre, les jardins de Versailles s'étendent sur une superficie de 100 hectares. Raffinés et harmonieux, ils sont la parfaite illustration des jardins dits à la française.

Il aura fallu trente ans pour réaliser les jardins de Versailles. Commencés en 1661, les jardins sont une œuvre gigantesque de 100 hectares. Les chroniqueurs de l'époque rapportent qu'il arrivait parfois que plus de 36 000 ouvriers y travaillaient.

Inspirés par Louis XIV, dessiné par André Le Nôtre, les jardins de Versailles ne sont pourtant pas l'œuvre d'un seul homme, mais le fruit d'un travail collectif, porté par différents intervenants. Ces jardins ont pourtant permis à André Le Nôtre de porter à la perfection l'art des jardins à la française. Sur un terrain étroit et marécageux, le jardinier avait, en effet, réussi à créer une œuvre qui servira de «référent absolu des jardins français» et qui sera «imitée à travers toute l'Europe».

Il créera des innovations majeures, bousculera les idées reçues et privilégiera les perspectives dans ses créations. Ainsi, alors que ses prédécesseurs avaient toujours opté, dans le dessin et la composition d'un jardin, pour des éléments indépendants, Le Nôtre avait choisi résolument de lier, optiquement, les unes aux autres, toutes les parties de la composition.

«Ce que quelques jardiniers de renom préconisaient de manière empirique et à l'échelle du parterre, Le Nôtre l'étendait à celle du domaine tout entier, notamment grâce à une application du principe d'anamorphose». C'est ainsi que le jardinier a réussi à créer un effet de symétrie, d'équilibre et de continuité entre les parties. Le Nôtre restera cependant fidèle aux pratiques de ceux qui l'ont précédé en cernant ses parterres de terrasses.

«Louis XIV, pour sa part, ne néglige aucun détail, remettant en cause les desseins initiaux. Il arrive souvent qu'à peine achevée, l'œuvre soit jugée insatisfaisante et immédiatement détruite pour être recomposée. Entre 1661 et 1681, quatre projets modifiant radicalement les parterres autour du château de Versailles sont ainsi soumis au souverain témoignant de l'enchaînement extraordinairement rapide des transformations exigées par Louis XIV», rapportent les chroniqueurs. Le Roi-soleil aimait tellement ses jardins qu'il rédigea lui-même un manuel sur «La Manière de montrer les jardins de Versailles».

A Versailles donc, le parc est doté de parterres, de haies savamment taillées et de bosquets. Les terrasses et les grandes allées convergent vers la façade occidentale du château. Plusieurs bassins et de nombreuses statues ornent ces jardins. Les fontaines musicales étaient programmées à l'époque de Louis XIV pour faire de la musique à son approche.

Autre caractéristique majeure de ces jardins est qu'ils sont composés de structures pérennes, mais aussi de bosquets provisoires qui pouvaient changer de place, selon l'envie ou les caprices du roi. «Aux Tuileries, à Versailles, Sceaux, Chantilly notamment, certains bosquets sont totalement réaménagés pour ces occasions, mêlant jeux d'eau et sculptures au décor végétal et architectural. Avec ces structures vouées à disparaître rapidement, qui s'apparentent à un dispositif scénique, le jardin s'inscrit pleinement dans l'éphémère».

Conçus pour être admirés depuis le château, les jardins multiplient perspectives et jeux d'eau et se fondent avec le Grand Canal et le Parc.

«Cette vue d'ensemble est en réalité une invitation à la promenade et à la découverte des jardins plus en détail, car les terrassements et les bosquets ont été prévus pour ne pas laisser voir tous les éléments de la composition d'un seul coup d'œil, mais, au contraire, de les dévoiler progressivement au promeneur qui avance. Ce qui a pour effet de lier visuellement des parties en réalité très distantes», révèlent les guides consacrés à ces jardins.

«L'œuvre d'André Le Nôtre est enracinée dans une double tradition de l'aménagement des domaines seigneuriaux et d'un art des jardins spécifiquement français. Cette tradition qui s'affirme assez tôt s'enrichit, au XVIIe siècle, avec la création de grandes compositions. Leur plan d'ensemble est dessiné par des architectes, seul le dessin de certains parterres étant réalisé par des jardiniers qui accèdent peu à peu au statut de maîtres d'œuvre», peut-on lire dans le site consacré à ce génial jardinier.

Issu d'une famille de jardiniers des Tuileries, André Le Nôtre a également reçu une formation d'architecte et de peintre. Il sera aussi le premier architecte de jardin à «avoir conçu ou supervisé aussi bien la structure d'ensemble que le détail des parterres ou des ouvrages maçonnés».

Géré depuis 1995 par un établissement public administratif de l'Etat, les jardins de Versailles ne sont pourtant aujourd'hui qu'un reflet infidèle et partiel des jardins du XVIIe siècle. Mais ils portent toujours l'empreinte d'un homme qui a su insuffler créativité et originalité aux jardins français.

Harmonie et perfection des proportions

Les jardins français du dix-huitième siècle comptent parmi les plus raffinés et les plus harmonieux jamais créés, l'apogée d'un art qui s'est perfectionné au fil des siècles à travers les cultures anciennes. Leurs précurseurs, les jardins de la Renaissance italienne, alliaient harmonie et perfection des proportions. Les voyageurs qui visitaient l'Italie admiraient beaucoup la façon dont les jardiniers de ce pays mariaient architecture, sculpture, fleurs, verdure, arbres et plans d'eau pour former un tout parfaitement équilibré.

Pendant les deux siècles suivants, les architectes ont adapté ce style de jardins ; les Anglais en ont préféré une expression plus libre pour incorporer les éléments du milieu naturel dans la conception de leurs jardins, et les Hollandais en ont réduit les dimensions imposantes pour en agrémenter leurs propriétés plus petites. Ce sont toutefois les Français qui ont perfectionné l'art du jardin jusqu'à son apogée avec la construction des jardins de Versailles, commandés par Louis XIV et conçus par Le Nôtre. Il a fallu 50 ans pour les aménager et le roi lui-même en établit un plan pour que les visiteurs puissent profiter de ces jardins.

Le jardin à la française se fonde sur les quatre principes suivants : logique, ordre, discipline et beauté. Son aménagement rigoureux reflète les trois premiers principes, tandis que sa beauté réside dans l'agencement des plantes au sein de cet aménagement. Les architectes jardiniers privilégiaient les formes géométriques et symétriques et attachaient une importance toute particulière au contraste des verts, à la hauteur des plantes et à la différence des textures du feuillage.

Le jardin à la française obéissait à des règles qui en régissaient les dimensions et la disposition des plantes. Le terrain était agencé en carrés ou en rectangles qui étaient divisés en parterres de même taille par un réseau de larges sentiers.

Les parterres étaient surélevés et bordés de plantes aromatiques, de buissons ornementaux ou de fleurs. Ces parterres étaient divisés en plus petits compartiments qui comprenaient à leur tour d'autres compartiments et formes parfaitement symétriques. Tous les jardins, de grande ou de petite taille, étaient aménagés selon ce plan.

L'ouvrage intitulé "La Nouvelle Maison Rustique", et publié en France dans les années 1750, donne des règles et des dimensions très précises, et notamment la largeur des sentiers, des parterres et des compartiments. Ces règles régissaient également l'aménagement des potagers, des vergers, des jardins d'agrément et des jardins de plantes médicinales de l'époque.

Le jardin à la française du dix-huitième siècle n'était pas seulement perfectionné sur le plan de la conception, mais également sur le plan technique. Les jardiniers français transformaient les matières organiques en compost, faisaient venir de la terre végétale de régions plus fertiles, se servaient de serres et de couches chaudes, pratiquaient la rotation des cultures et utilisaient des plaques de gazon pour faire les pelouses. Leurs pratiques perfectionnées, dont Versailles était le modèle, ont influencé le jardinage dans toute l'Europe et, éventuellement, dans le Nouveau Monde.

::: Noticia generada a las 12:25 PM

Fuente: Le Figaro

Fecha: 8-8-05

Autora: Françoise Dargent

PATRIMOINE Près d'Orléans, des industriels créent un jardin extraordinaire

A la recherche des plantes oubliées

Comme tout jardin, celui-ci a encore besoin de temps pour s'épanouir pleinement. Mais déjà pointe l'intérêt des butineuses pour cette nouvelle carte de pollens servie sur un plateau, à commencer par la chicorée odorante, qui attire une foule vrombissante. A Saint-Ay, près d'Orléans, le parc du domaine de Voisins, construit sur les ruines d'un monastère cistercien, renaît à l'initiative d'une association. Des professionnels de la cosmétique et de la pharmacie ont décidé d'implanter ici un «lieu d'échange et de formation» sous forme de jardins, au coeur de ce qu'on nomme dans le milieu la «Cosmetic Valley».

A terme, ce site, rebaptisé l'Herboretum, regroupera sur neuf hectares une exposition de plantes médicinales, un arboretum, un verger d'arbres fruitiers rares, un jardin à la française, un parc à l'anglaise, un potager. Pour l'heure, les grandes lignes du domaine sont tracées. Il y a un peu plus d'un siècle, les propriétaires y avaient planté de nombreux frênes, des érables et une belle allée de platanes mais aussi quelques majestueux spécimens comme un cèdre de l'Atlas ou un sophora du Japon. Des bancs, des grottes, des puits d'ornements, la rivière qui coule ici ajoutent une touche romantique à l'ensemble.

«La structure du jardin existe mais nous devons travailler avec un paysagiste pour redessiner certains espaces. Le parc a aussi beaucoup souffert de la tempête de 1999. Il a fallu le déblayer. Malgré tout, nous avons réussi à identifier une vingtaine de plantes qui ont poussé de manière spontanée et même quelques espèces protégées. Notre projet s'articule autour d'un jardin de collection et d'une collection de jardins», explique Alban Muller, le nouveau propriétaire. Ce PDG d'une entreprise de transformation de plantes destinées à l'industrie souligne avoir eu ce dessein dans un but didactique : «Traditionnellement, la région Centre a toujours été spécialisée dans la culture des plantes médicinales, qui a remplacé celle des vignes après les ravages du phylloxéra. On trouve ici les champs mais aussi les industries de transformation et les laboratoires, et il manque à tous un lieu de connaissance et de protection de cette diversité.»

Le coeur de ce projet est entouré de hauts murs, clos par des grilles. Le jardin à la française, qui est en cours de replantation, est garni de simples. Les jardiniers ont mis de l'ordre dans le fatras végétal des aromatiques, des plantes médicinales, des plantes à parfum ou tinctoriales, aménageant même un carré à l'écart pour leurs cousines toxiques souvent utilisées en pharmacie. Le visiteur passe des effluves de verveine et de mélisse à la contemplation dubitative de la ciguë, une modeste plante qui drape ses pouvoirs dans une robe de fleur des champs.

L'Herboretum ne devrait être ouvert au public qu'à certaines occasions comme les Journées du patrimoine en septembre ou l'opération Rendez-vous au jardin en juin mais les stagiaires qui bénéficient de cours dans les locaux de la maison de maître réaménagée pourront eux bénéficier de leçons en plein air.

Un comité de mécènes a été constitué pour mener à bien la suite des travaux. Le calendrier en est fixé avec la réfection prochaine du potager dans lequel seront ordonnés des carrés de cultures locales comme les céréales de la Beauce et les crocus du Gâtinais ou encore la création d'une serre tropicale pour étendre le panel des plantes représentées. Bientôt, ce domaine qui s'était endormi devrait devenir un véritable observatoire de la biodiversité.

L'Herboretum, domaine de Voisins, route de Huisseau, 45130 Saint-Ay. www.herboretum.org.

::: Noticia generada a las 12:20 PM

Fuente: Liberation

Fecha: 3-8-05

Autora: Anne-Marie FEVRE, envoyée spéciale à Bordeaux

Michel Desvigne, paysagiste, fait l'objet d'une exposition à Bordeaux qui éclaire son approche atypique de la géographie de la ville :

«Le paysage n'est pas un objet, il n'est jamais fini»

Michel Desvigne paysagiste, natures intermédiaires,

Arc-en-Rêve, centre d'architecture. 7, rue Ferrère, Bordeaux (33).

jusqu'au 30 octobre.

Tlj. sf. lun. 11 heures-18 heures.

Tél.: 05 56 52 78 36.

Qu'il contamine la ville de Bordeaux, transforme en nuage d'herbes un toit d'immeuble au Japon ou crée une forêt alluviale à Greenwich (Londres), le paysagiste français Michel Desvigne, 47 ans, ne propose pas de grandes oeuvres végétales décoratives. Il s'immisce dans la géographie d'une ville ou d'une campagne pour y tramer, par petites touches, un paysage évolutif qu'il étire dans l'espace et le temps. En explorant surtout les bouleversements récents de la cité, les friches, les autoroutes, les entrées dévastées, les remembrements ruraux. Créant des morceaux de «natures intermédiaires», il s'attache, grâce à une mosaïque de végétaux, à produire une texture, des variations de densité, plutôt qu'une forme très dessinée.

L'exposition d'Arc-en-Rêve, à Bordeaux, met en scène cette démarche atypique de manière esthétique, mais assez énigmatique. «C'est en résonance avec le caractère d'abstraction qui est aussi pour Desvigne une matière essentielle du projet», argumente le scénographe Michel Jacque. Pour décrypter toute la vision de ce paysagiste, il faut un guide. Ou les explications de Michel Desvigne lui-même, explorateur des géographies de la planète.

Quelle est votre rôle à Bordeaux?

Paysagiste conseil, je contribue à l'élaboration d'une nouvelle carte du paysage et d'une charte des aménagements paysagers. Il ne s'agit pas d'une réglementation. Le paysage, ce n'est pas une page blanche, il faut analyser ce qui est déjà là, agir pour le transformer. Ça n'est pas non plus un objet, il n'est jamais fini. La charte, c'est une méthode nourrie de projets expérimentaux que nous menons depuis deux ans dans les emprises vertes de la ville, notamment avec le botaniste Patrick Blanc et les jardiniers de la ville. On fait des prototypes, puis on prescrit. D'habitude, on prescrit avant ! Il ne faut pas bombarder des solutions exotiques.

Vous projetez un grand parc en plein centre-ville?

L'activité portuaire s'est déplacée. La rive gauche de la Garonne devient une promenade jardinée. En face, la rive droite est en mutation. Il faut agir à l'échelle de tout Bordeaux, relier ce qui a déjà été fait par le paysagiste Michel Coragoud d'un côté et l'architecte Dominique Perrault de l'autre. Faire rencontrer le grand paysage, son horizon de coteaux boisés, la Garonne, tous les îlots dispersés. Rive droite, je propose un parc de 90 hectares, évolutif, comme une géographie réactive, un grand morceau de nature en ville. Il s'agit d'une palette de boisements artificiels, contenant les traces du passé, au milieu des habitations. Sur trente ans, cette dynamique accompagnera l'abandon des activités industrielles, les mutations urbaines. Un peu comme aux Etats-Unis où l'on n'est pas surpris de voir des prairies, des bois en pleine ville.

Quel est pour vous l'apport des paysagistes américains du XIXe siècle ?

Cette esthétique des paysages américains urbains, rustiques et artificiels fut fondée par Frederick Law Olmsted (1822-1903), qui a aménagé un système de parcs, comme à Minneapolis. Ce n'était pas une dégénérescence du pittoresque anglais mais un naturalisme pragmatique, lié au développement de la ville américaine. La grille orthogonale urbaine de Thomas Jefferson et ce grand paysage artificiel lui donnent une dimension collective qui reste d'une grande modernité. On ne s'y perd pas. En France, on s'égare en banlieue. On veut mettre de l'ordre ou du décor dans le chaos, ça ne marche pas, on oublie les qualités de l'espace. La référence à la ville classique est devenue incongrue. La place de l'église, c'est fini. Il faut imaginer plus de mixité, comme un campus intermédiaire entre jardin et place.

Pourquoi n'avons-nous pas cette culture du paysage en France?

Depuis le XIXe siècle, elle s'est perdue. Il y a eu deux guerres, les reconstructions n'ont pas aidé le débat. Dans les années 70, il n'y avait plus de paysagistes, ou au sens faible. Le champ théorique se reconstruit, avec l'école de Versailles notamment. On s'est aussi ouvert à ce qui se fait aux Etats-Unis, en Espagne, en Allemagne.

Que faudrait-il envisager?

Faire se rencontrer ce qui existe en France, c'est-à-dire un domaine public fort, une volonté politique, avec la grille et la culture américaines. Ne pas avoir peur d'un paysage en attente, qui valorise les délaissés plutôt que l'ordre, le grand projet qui ne règle pas tout. La banlieue pourrait être régénérée à partir d'un tel paysage refondateur, qui transformera la ville par contamination.

::: Noticia generada a las 12:14 PM

|